12 अक्तूबर 2013 दिव्य हिमाचल

प्रकृति में आध्यात्मिक एवं भौतिक ज्ञान-विज्ञान प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। कोई जिज्ञासु-पुरुषार्थी विद्यार्थी ही नरेंद्र की तरह उसे जानने, समझने और पाने के लिए कृत संकल्प होता है और अपने सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के सान्निध्य और गुरुकुल में रहकर निरंतर प्रयास एवं अभ्यास करके स्वामी विवेकानन्द बनता है। आत्मा ईश्वर का अंश है। जल की बुंद सागर से जलवाष्प बनकर आकाश में अन्य के साथ मिलकर बादल बन जाती है। उस बादल से पहाड़ों पर वर्षा होती है। उसका नीर नदी के जल में लम्बे समय तक बहने के पश्चात फिर से सागर के पानी में एकाकार हो जाता है। उसे अपना खोया हुआ सर्वस्व पुनः मिल जाता है। जल-बूंद की तरह किसी जिज्ञासु-पुरुषार्थी व्यक्ति की आत्मा भी दिव्य पुंज परमात्मा के साथ मिलने के लिए सदा व्यग्र रहती है। यह ज्ञान-विज्ञान परमात्मा से पुरुषार्थी आचार्य, गुरु, शिक्षक और अध्यापकों के द्वारा निज गुण, स्वभाव, आचरण, प्रयास, और अभ्यास से अर्जित किया जाता है। पुरुषार्थी व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है -

‘‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव,

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,

त्वमेव सर्व मम देवदेव।।’’

वह प्रभु से यह भी प्रार्थना करता है -

‘‘हे प्रभु! मुझे असत्य से सत्य में ले जा,

अंधेरे से उजाले में ले जा,

मृत्यु से अमरता में ले जा।।’’

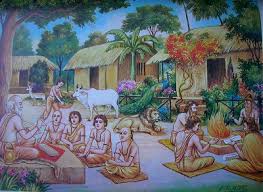

आचार्य और ब्रह्म्रगुरु योग, ध्यान एवं प्राणायाम करके ‘‘ब्रह्मज्ञान’’अर्जित करते हैं । उनकी शरण में आने वाले श्रद्धालु, जिज्ञासु, विद्यार्थी और साधकों को उनके द्वारा संचालित ‘‘वेद विद्या मंदिरों’’से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। उनकेे हृदय में आचार्य और गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और विश्वास होता है। वे गुरु की स्तुति करते हुए कहते हैं -

‘‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु

गुरुर्देवो महेश्वरः

गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म,

तस्मै श्रीगुरुवे नमः’’

भौतिक ज्ञान-विज्ञान अर्जित करने के लिए राजगुरु,शिक्षक एवं अध्यापक अपने पुरुषार्थी शिष्य, शिक्षार्थियों के साथ मिल-बैठ कर ऐच्छिक एवं रूचिकर विषयक ज्ञान-विज्ञान के पठन-पाठन का कार्य करतेे हैं। उनमें वे उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित करते हैं। उस समय वे दोनों अपनी पवित्र भावना के अनुसार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं -

‘‘हे परमात्मा! हम दोनों - गुरु, शिष्य की रक्षा करें। हम दोनों का उपयोग करें। हम दोनों एक साथ पुरुषार्थ करें। हमारी विद्या तेजस्वी हो। हम एक दूसरे का द्वेष न करें। ओउम शान्ति शान्ति शान्ति।’’

पुरुषार्थी शिष्य ‘‘गुरुकुल’’ अथवा ‘‘ज्ञान-विज्ञान शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र’’से ब्रह्म्रगुरु और राजगुरु के सान्निध्य में रहकर तथा उनसे सहयोग पाकर विषयक ज्ञान-विज्ञान में शिक्षित-प्रशिक्षित होते हैं। इस प्रकार वे उनके समरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप समग्र जीव-प्राणी एवं जनहित में सृष्टि के कल्याणार्थ कार्य करने के योग्य बनते हैं। वे मानवता की सेवा को ईश्वर की पूजा मानते हैं और मनोयोग से अपना कार्य करने लगते हैं।

गुरुकुल में आध्यात्मिक एवं भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मनोयोग से पुरुषार्थी नवयुवाओं के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य सफल, श्रेष्ठ और सर्वहितकारी होता है। इसी आधार पर साहसी पुरुषार्थी व्यक्ति, निर्माता, अन्वेषक , विशिष्ट व्यक्ति, कलाकार, वास्तुकार, शिल्पकार, साहित्यकार, रचनाकार, कवि, विशेषज्ञ, दार्शनिक, साधक, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, योगी और सन्यासी अपने जीवन प्रयंत प्रयास एवं अभ्यास करते हैं। इससे उनके द्वारा मानवता की तो सेवा होती है, सबका कल्याण भी होता है।

चिरकाल से विशाल प्रकृति अभिभावकों की तरह समस्त प्राणी जगत का पालन-पोषण करती आ रही है। गुरुकुल में विद्यार्थी सीखता है, असीमित जल, धरती, वायु भंडार तथा अग्नि और आकाश प्रकृति के महाभूत हैं। इनसे उत्पन्न ठोस, द्रव्य और गैसीय पदार्थ मानव समुदाय को प्राप्त होते हैं जिनका वह अपनी सुख-सुविधाओं के रूप में सदियोें से भरपूर उपयोग करता आ रहा हैै। इनसे जीव-प्राणियों को आहार तो मिलता है, निरोग्यता भी प्राप्त होती है। किसान, गौ-पालक, व्यापारी, दुकानदार, उत्पादक, निर्माता और श्रमिकों के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को परंपरागत संतुलित, प्रदूषण एवं रोग-मुक्त तथा संरक्षित बनाए रखा जाता है। इसका अर्थ है, मानवता की सेवा करना। पुरुषार्थी विद्यार्थी, नागरिक ऐसा करने हेतु हर समय तैयार रहते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं और उसे कार्यरूप भी देते हैं।

समर्थ विद्यार्थी एवं नागरिकों के द्वारा पुरुषार्थ करके मात्र धन अर्जित करना, अपने परिवार का पालन-पोषण करना और उसके लिए सुख-सुविधाएं जुटाना ही प्रयाप्त नहीं है बल्कि उनके द्वारा साहसी, वीर/वीरांगनां के रूप में निजी, सरकारी, गैर सरकारी संस्थान और कार्यक्षेत्र में भी जान-माल की रक्षा करना एवं सुरक्षा बनाए रखना नितांत आवश्यक है। गुरुकुल सिखाता है, व्यक्ति के द्वारा किसी समय की तनिक सी चूक से मानवता के शत्रु को मानवता पीड़ित करने, उसे कष्ट पहुंचने का अवसर मिलता है। वह अधर्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण और आक्रमण का सहारा लेता है। उसके द्वारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैेतिक और राष्ट्रीय हानि पहुंचाई जाती है। आर्यजन भली प्रकार जानते हैं, समाज में बिना भेदभाव के, आपस में सुसंगठित, सुरक्षित, सतर्क रहना और निरंतर सतर्कता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। ऐसा करना साहसी वीर, वीरांगनाओं का कर्तव्य है। वह हर चुनौति का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और उचित समय आने पर वे उसका मुंह तोड़ उत्तर भी देते हैं। अगर यह सब गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की देन है तो आइए! हम राष्ट्र में प्रायः लुप्त हो चुकी इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का पुनः प्रयास करें ताकि आर्य समाज और राष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे अधर्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार का जड़ से सफाया हो सके। राष्ट्र में फिर से आदर्श समाज की संरचना की जा सके

12 अक्टूबर 2013 दिव्य हिमाचल